陳 敏

一

《史記·魯仲連鄒陽列傳》中說“白發如新 傾蓋如故”,說的是人與人交往感情的厚薄,不以時間長短來衡量。這話說得真好!想起與當代作家陳忠實的交往,我的感覺尤其深刻。

不覺得,陳忠實先生去世快9年了……先生和他的《白鹿原》每每被人們提起,報刊及網絡平臺上,時常有緬懷的文章見諸于世,當代作家及其代表作排行榜上,忠實先生和《白鹿原》從不缺席。2017年第三期《當代》,就刊發了當代作家葉廣芩的一篇回憶陳忠實的文章《白云一片去悠悠——紀念陳忠實去世一周年》。她說在1994年,自己突然成了“待業中年”,由于工作調動沒有銜接好,原單位本來就對邊工作、邊發表文學作品的她認為是“不務正業”,便索性將她遷出……大半年時間里沒有工資、沒有單位,只是晃蕩、哪有心情寫東西?無奈中想到了“娘家人”、陜西省作協——葉廣芩進了陳忠實的作協主席辦公室,理直氣壯地說“作協不替我做主誰替我做主!”“陳忠實一聽笑了,拿起電話當時就撥通了西安市文聯黨組領導……而在當時我真的沒有什么名氣,寫作水平很是一般般,我甚至拿不出一本像樣的厚重作品來”葉廣芩在文章里說。之后,一如大家所知,葉廣芩解決了“衣食所安”,她的中篇小說《夢也何曾到謝橋》,2001年獲得第二屆魯迅文學獎;長篇小說《青木川》2007年出版后聲名遠播、進入2011年的第八屆茅盾文學獎評選的前20名,長篇小說《采桑子》《全家福》《狀元媒》都產生廣泛影響;2021年8月,年過古稀的葉廣芩的兒童文學作品《耗子大爺起晚了》從582部作品中脫穎而出,獲得第十一屆全國優秀兒童文學獎,成為18名獲獎者中的一位。目前、葉廣芩被公認是當代中國最有潛質的作家之一——“什么是朋友呢?這就是朋友”葉廣芩在《白云一片去悠悠——紀念陳忠實去世一周年》里如是說。

1997年5月,延安。

我應邀參加陜西省作協組織召開的全省青年作家創作座談會。我當時40歲過了,在報刊上倒也發表些小小說、小散文和詩歌,出過幾本詩集,但面對這個“青年作家”頭銜,還是有些不好意思。開幕式當天的晚上,第一次見到陳忠實。他坐在賓館單人房間的老式木沙發上,呷了一口、才放開手里攥著的一瓶綠瓶子的西鳳酒,說這幾年你的作品有點少哩!這個直奔主題的見面場景倒是與眾不同,也讓我有了驚覺與深刻。接著,我們諞起了安康作家創作,他對曾在安康鐵路分局工作、后去海南的作家杜光輝產生極大興趣,說《車幫》《商道》寫得好咧!當年杜光輝的這些長、中篇小說作品發表后,相繼被《新華文摘》《小說選刊》《小說月報》《中篇小說選刊》等轉載,有的被拍成電視劇、還相繼獲得“上海長中篇優秀作品獎”“海南雙年文學獎”等。記得,上個世紀九十年代初,當杜光輝的《車幫》《商道》最早被《新華文摘》轉載時,陜西省作協創聯部主任吳祥錦打來電話,說怎么也聯系不上杜光輝,安康鐵路分局宣傳部這杜光輝原來工作的單位,只能提供杜光輝調往海南的信息,但具體單位卻不知曉。她說,省作協領導決定專門為杜光輝開個作品研討會,但現在找不到這個主角怎么辦?便找到了在媒體工作的我。于是,經過一番聯絡,杜光輝和吳主任取得了聯系,省作協組織召開的杜光輝作品專題研討會得以順利召開——這是我所知道的省作協對安康作者召開的第一個作品研討會。杜光輝是我的朋友,我們一直保持著聯系而比較了解他,對陳忠實的詢問也就說得詳細些。陳忠實說“不行了回來,到作協搞個專職創作,這么好的娃不能在那里耽擱了……還可以去編《延河》;當然了,我建議了、黨組審定”——陳忠實了解到杜光輝當時在海南工作不夠穩定、最早工作的單位撤并,很是影響創作的現狀,馬上殷切地發出邀請,再三讓我把話帶到。為此、如今以長、中篇小說《大車幫》《哦,我的可可西里》蜚聲文壇,多次入圍魯迅文學獎、茅盾文學獎的一級作家和時任海南省作協副主席的杜光輝,當時很是感動,在陳忠實先生去世后,專程去西安看望忠實先生的夫人、并邀請忠實夫人來海南過冬天,多次撰文感念陳忠實的關切和各類文學活動中對他的鼓勵、提攜。因為這樣,這些年杜光輝文學創作毫不松懈,除了在《人民文學》《時代文學》《鴨綠江》發表小說作品外,在《萬松浦》《四川文學》等主流刊物還刊發了不少散文。

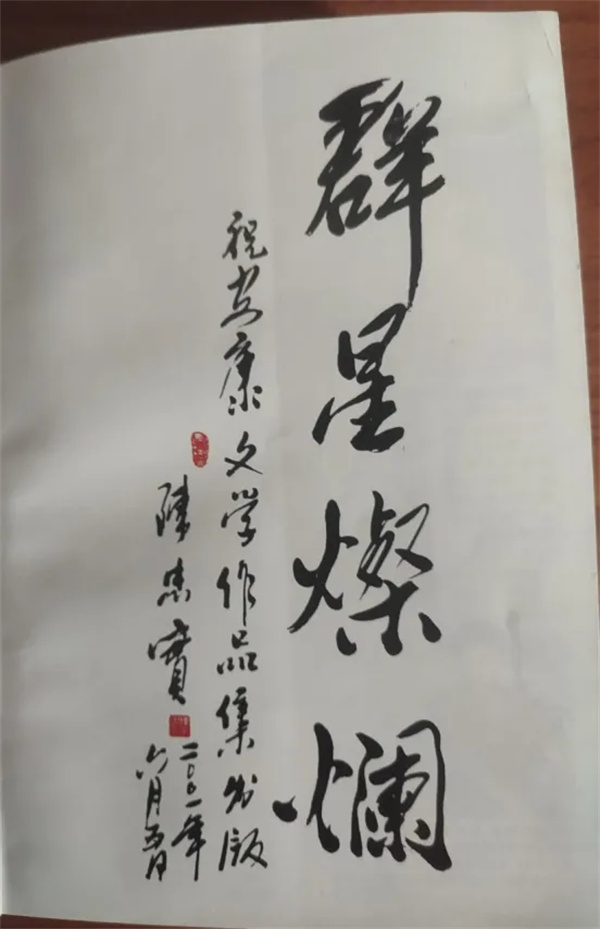

2001年5月下旬,我主編的《安康作家優秀作品選》基本成型,編錄的有80多萬字,包括本市的中國作協、省作協、市作協會員180多人,原稿厚厚的一尺多高一墩了。出版前我想得有個壓軸的,便把一大包作品復印件不打招呼、就徑直寄給陳忠實,附信說請他寫個序。大約一個星期就收到陳忠實回信,說我做了件好事、有的地市還沒有這樣弄過;說他太忙,作品倒是大概看了、安康他知道的作家都在里面,還行。但是太忙、實在沒有時間再仔細看,也就不好寫序,務必諒解……末了,那寄給他的復印件都沒退,倒是給寄來了橫的、豎的,長短大小不一的、毛筆書寫在宣紙上的幾種形式的題詞“群星燦爛——祝安康文學作品集出版 陳忠實 二00一年六月五日”,每張題詞的宣紙還折疊得棱角分明、上下對稱。收到后,我的心里重騰騰的,想陳老漢下的功夫不小哩,只怕不比花費一兩個小時、走馬觀花地寫個洋洋灑灑的三兩千字的序省事!《安康作家優秀作品選》當年出版后,有了反響、也有了結余。我專門委托在西安一雜志社打工的本土青年作者洪曉晴去西安找陳忠實,送上3本書、并送上500元潤筆費。不料、陳忠實見了書高興,但堅決不收這500元,并又給我來了一封信,解釋說文人都窮、出個書不容易哩!最后,信的結尾,陳忠實又幾乎是批評我,說我得有自己的創作哩!看來,陳忠實固然支持和欣賞編輯這種區域性系統性的作品集,但他更希望看到文學作者創作出具有個體生命體驗及其獨特感悟的作品,文學的靈魂和生命,畢竟是創造。

我雖然是1997年5月延安開會才見到陳忠實,但是之前間接地和他打過交道。1993年3月,我收到中國作家協會寄來的會員申請表,很是發愁,因為上面要求得找兩個是中國作協會員的作為介紹人,當時安康本土身邊的一個也沒有,怎么辦?我把申請表填好后,直接寄給陜西省作協、我熟悉和敬重的田奇老師,他是中國作協會員、我是知道的。很快,田奇老師來信說他當下簽了字、然后就在作協大院里坐著等,等呀等,一下子看到了陳忠實上廁所路過。陳忠實說我知道、陳敏是個寫詩的,《延河》上發過。他簽完字、便急匆匆地走了。于是、大功告成,田奇老師直接把我的中國作協會員申請表寄給了中國作協創聯部——他說好順利哩、你運氣真好!

這大約就是忠實先生對我最初的一點兒印象。之后幾年,忙亂些編務和雜事,沒有好好讀書、好好寫作,在主流報刊零零碎碎地刊發點兒作品。當我參加1997年陜西省青年作家創作座談會見到忠實先生時,他對我的批評“你的作品有點兒少哩”,就是有的放矢;當時負責會務的省作協創聯部負責人說,就是陳忠實主席交待、讓通知我參加這次會議的。

這些年又開始讀與寫了,感覺背后有那么一種力在推你搡你,你不得不讀、不得不寫;不寫,心里空虛、懦弱、兩眼蒼茫,看誰都在躲閃、后退,看誰都怕人家張口說最近發了啥?發了個辣子哩!一些發了的報刊似乎不夠塞牙縫,權當是鋪墊、權當是藥引子專治懶惰、萎縮與畏懼;于是乎一大早還沒從床上爬起來,便以半臥的姿態,揉揉眼睛先看看《詩刊》《星星》,張二棍、余秀華、劉年這些人的詩,其中好的過幾天再次看看,每次都盡力讀出些新意來,當然,得靜若止水似地讀,不用心不專注是讀不出什么的;兩眼昏花、私心雜念蜂擁而至時不如不讀,不如去客廳走九圈減個肥。外賣詩人王計兵在《人民文學》《詩刊》上的還行,起碼精神可嘉么!那些年在《西部》《中國校園文學》《當代》《詩刊》幾家雜志發表了小作品;2024年在《上海詩人》《椰城》《陽光》《當代·詩歌》也發表了些組詩和短詩,這顯然算不得什么,只是在眺望中奔逐了一小段路程,一種習慣、也是一種莊嚴感的驅動——今生今世,我和許許多多的文學的追隨者,會一直跑下去,盡管永遠也達不到陳忠實、葉廣芩的高度與里程,但我們努力了、我們沒有紋絲不動,我們在永無止境的路途成為砂漿與石粒也沒有什么不好,至少、我們自己覺得這條路值得我們用生命去鋪墊、去延伸;至少、當更多的人蜂擁而至、一路向前時,他和她的步子與歌子會回響我們的瞭望與奔逐。

陳忠實先生是2016年4月29日去世的,我記得。這幾年里,我也經常在想陳忠實先生的好。我想忠實先生的好,在于他作品卓越和品格高尚,在于他對葉廣芩、杜光輝熱忱扶助,在于他對我和我們一代人殷殷的期待……在于忠實先生對于文學的忠誠和摯愛!誠如葉廣芩在《白云一片去悠悠——紀念陳忠實去世一周年》一文所說、“我們應該珍惜生命,有緊迫感,韶光易逝,時不我待,熱愛生命,擁抱生活,以積極樂觀、開朗的態度投入生活中去,在生活中提煉人生精華。生命的長度也許更多地被命運把握,生命的密度卻攥在我們自己的手里”

“忠實走了,他的靈魂在陜西大地上飛翔”,葉廣芩如是說。

其實,忠實先生的靈魂,又豈止在陜西大地上飛翔呵!

二

1987年的5月間,天氣不冷不熱,我去安康城區中心的廣場飯店看望一位朋友,臨了在一樓總服務臺看見飯店總經理老盧。他一笑,說今兒來了你們兩個同行,陜西工人報的。“是嗎?”我的興趣被他調動了,跨出門的腳先收回來,想問個究竟。我在當地報社任職,凡各地同行來了、尤其是編副刊的來了,想著都親切,都要去拜訪一番,不是說“天下副刊一家人么!”正待提問,老盧眉毛一揚,說你看、這不是正下樓來了!

這是我第一次見老葉、即如今鼎鼎大名的作家葉廣芩。當時,她雖說不是“丑小鴨’,但也沒有格外出彩的地方。她短發、中年,個子稍高,衣著不是當時她的同齡人流行的花的紅的藍的,倒像是與眾不同的淡灰色短長衫,款型似也與眾不同;眼鏡一戴、文雅出來,還是看得出氣質上與本地人的不同。見了我平平淡淡,說安康日報的?我忙介紹自己,還多說了幾句什么感謝之類話語,因為一年里投給陜西工人報的散文、詩歌多多少少都有刊發的。她說有點兒印象,也就無話了。老盧忙著搓搓手在總服務臺的臺面上給捻紫陽茶,水用“熱得快”燒得沸騰,涮了杯、潑了3玻璃杯,因為老葉身后還有位隨行的中年男士姓王,和老葉一個單位來的。

當地紫陽縣出產的茶,清明茶,地地道道、剛剛上市的。我一下子品出了味,板栗香濃郁。夸了幾句老盧,可老葉還是不驚不乍,勉勉強強嘴唇挨了一下水杯,算是給了個面子、便不再理睬了。說第一次來安康,這里哪里有特色了想去看看,正想找你們報社問問。考慮了片刻,我說旬陽縣有個全地區唯一的文物保護單位孟達墓,存在了千兒八百年了。孟達跟你是關中老鄉、扶風人,跟劉備、諸葛亮共過事,口碑不是太好,要不去看看——我后來才知道老葉是北京人、滿族,有皇室血統,哪里是什么關中人!當然,這是后話了。我繼續說旬陽的老縣城地形地貌也有特點,老《旬陽縣志》稱之為“金線吊葫蘆”,三面有漢江、旬河環繞,依憑細細的一條山梁子像脊梁骨,把葫蘆形狀的縣城和外界連接了,易守難攻,風水寶地;什么白蓮教、民國初年大股川匪及南來北去的小軍閥爭地盤,都把它沒辦法,尤其是鼎鼎有名的太平軍扶王陳得才率西路軍攻城略地,打下興安府、掃平漢陰廳,但就是把旬陽縣城沒辦法,該卸貨裝船、該開張大吉,一丁點兒的不受影響。除此以外,紫陽縣也有特點。紫陽縣文學氛圍濃,“紫陽三女子”挺有名,都是搞文學創作、發了不少作品的六幾年出生的小姑娘;這茶,就是紫陽本地出產、也是相傳當年給皇帝老兒清明前喝的貢茶哩!另外,賈平凹寫的、我們安康日報《香溪》副刊首先刊發的散文《紫陽城記》,就是寫的這個紫陽,后來收入賈平凹的第一本散文集《月跡》,剛剛由百花文藝出版社出版......。老葉沉吟了一下,又端起茶杯呷了一口,面色沉靜地說去紫陽。怔了怔,對我斬金截鐵地說,你得跟我們一塊去。

去就去唄。忙著回單位請示同是寫詩的作協會員、副總編輯倪嘉,被要求配合好。于是,電話打到廣場飯店總服務臺找老葉,約好了第二天上午8點安康火車站售票口見。上午8點25分,有一趟安康始發去四川達縣的慢車,即逢站必停、雞鴨魚呀隨人上下的土腥味十足、熙熙攘攘的綠皮火車。

次日上午快8點,剛剛下了蹦蹦車,老遠地就看到老葉、老王在月臺旁的售票口外轉悠。不等我招呼,近處卻有人喊陳老師。一看,是“紫陽三女子”之一的楊世芳。她本是紫陽人,恢復高考后考上了高中專的寶雞商校、畢業分配在紫陽縣的洞河區供銷社上班。她在安康城辦完事,今早正要返回。經過一番介紹,楊世芳卻對老葉、老王建議不用直接到紫陽縣城,而是提前在大米溪火車站下車、然后坐船去洞河,“那是個快要湮沒的千年古鎮,再不去就終身后悔、再也看不上了!”老葉一聽坐船來了精神,立馬拍板說好,老王和我對望一眼、也是隨聲附和好好。

一行在火車上斑駁的木頭座位上坐定。不待提問,楊世芳用纏綿委婉的紫陽話說有一年天干無雨,十里八方絕收沒得吃的,溪溝里卻流出源源不斷、白花花的大米,接濟鄉親們躲過了饑饉,算是上天對淳樸厚道的人們的饋贈。這在《紫陽縣志》里有記載,版本好幾個,不過主題都是平時行善積福、災時反饋回報的。這個流淌大米的溪溝旁襄渝鐵路剛好經過,慢車停留3分鐘的車站便得名之大米溪車站。除了這個大米溪、旁邊還有個小米溪......老葉聽到糊涂處就打斷了堅決要弄個明白,于是、楊世芳又轉換成標準的普通話輕聲講解。不經意間,幾十分鐘一下子就過去了。出了這個半山中的大米溪火車站,是一段到漢江碼頭的青色、白色、斑斕的花色卵石鋪墊的小徑。卵石小臉盆大、有圓有方,鋪得凸凸凹凹,高一腳低一腳地往山底下、漢江邊蜿蜒,兩邊是叫不上名字的綠一片黃一片植物。我認認真真低下頭一步一步走、腿還有點兒打閃,真的還有點兒恐懼。待停住了腳,一抬頭看見老葉和楊世芳談得火熱、走在最前頭。

上船開船、順水而下20多分鐘到了漢江南岸的洞河碼頭,船上的20來人下得干凈,老葉是最后一個。走走停停的老葉突然停下腳步,回頭說再坐一回。駕船的船太公一般都是精壯的男人,這船的船太公卻是個精瘦的中年女性,船尾巴把著舵桿桿掌舵的白面漢子,似是她的丈夫,卻一直是綿綿團團,無怪乎只能在后面、低眉順眼地坐著聽指揮。當時一人坐船收費是人民幣兩角、即0.2圓,一上船楊世芳就一把替我們繳了。看看船太公沒吱聲,老葉走上前、掏出10圓大鈔往還在船里沖洗船艙的船太公手上一塞,說開始吧。我和老王知難而退,縮著、坐在碼頭橢圓形碩大的卵石上一動不動。楊世芳倒是毫不猶豫,緊跟老葉再次上船、還筆直地站到前艙。估摸怕礙船太公的事,要不然看老葉躍躍欲試的樣子,似乎還想挺立船頭似的。

船太公大拇指、食指捏著這到手的大票子揮了揮,笑容滿面、豪氣十足,嘴角的兩道黑黃的皺紋扯得一拃長有了波浪,額頭亮閃閃地冒出汗珠子,嘎聲道一回?三回都行!

好,那就三回。老葉還是斬金截鐵、不打一點兒含糊。

臨近洞河碼頭這一段,從上游下來有個幾十丈長的灘,也就是水面由高處到低處、陡然下降了而落差大產生的自然現象:河水白花花地起伏,躍起的浪頭有一丈多高迎面撲來,大浪下又是烏油油的深水潭,還有一個套著一個深不可測、面目詭異的漩渦鋪展而去;百十丈寬的水面一下子集中在這五六丈寬湍急的航道上,航道兩側是千萬年捶打蕩滌、修煉成精的房屋大的卵石,刀槍不入、面孔鐵青;于是乎百十丈寬的風波風浪風險集中在這狹長的甬道,自上而下、一瀉千里。剛剛船經此處時,船頭一會兒翹起、一會兒沉下去,撲面的浪花潑打到站立船頭的船太公,渾身上下身子濕淋淋的,腿腳下的水漬迅速消散退位,又一批浪花騰空而起、撲面撲來,幾乎包裹了船太公從頭到腳的身軀。前艙前排并不是個好位置,鋪天蓋地的水浪直擊順流而下的船身,越過高低騰挪的船頭,潑灑漫天的威勢。乘客們櫛風沐雨、大半個身子想不淋水都不行。他們大都見怪不怪,攥緊了座位木頭扶手,都知道規矩一動不動。隨后抹一把臉上、胳膊上水分,好像是天經地義、理所當然似的,表情并沒有增減、沒有陰晴不定。好在氣候尚可,見些水倒真的不大要緊。船,隨波逐流、左右晃動,船幫低處幾可與水面平齊、另一面必然是順勢凸起、呈現出一個可怕的角度,然后此起彼伏、循環往復,秋千似地幅度很大。只見船太公手持長蒿左右開弓,兩丈長的戴鐵頭的茶杯粗的竹蒿子,倒像是畫龍點睛的那只輕巧的毛筆在決生死,長蒿往水里一撐就是一個方向,躲過暗礁、卵石和漩渦,然后是逢兇化吉、絕處逢生、柳暗花明。在那個時段,船不像船,像長蟲、像草繩,在水的巨大面前猥瑣著扭動順從,哪里還有一點兒的個性、銳利和流暢?只是被動地接受和改變動作、姿態、模樣......瞬乎間高峰低谷走出來了,河面幽藍、平和、寬闊,船才淑女狀地像是個船了,嫻靜地優雅地依偎了過來、靠攏了大卵石與青石條壘砌的堅固碼頭,清新灑脫,舒緩起輕盈而大好的身段。剛剛的驚濤駭浪、觸目驚心,仿佛只是船太公吐口渾黃的淤氣、放下長長的竹蒿,摳了一下胳肢窩癢癢、再用衣袖拭一把額頭上滲透出的濁渾的冒熱氣的汗珠子,就一下子過去了、過去了。

在那半分鐘里,我和老王表情僵硬、內心恐懼,天曉得來個閃失會有什么結果?此刻、拼命都不想有個“再坐一回!”剛在卵石上坐下時,我掏煙給老王想安個神,老王拒絕,說不會抽,聲音是顫顫的。

老葉和楊世芳跟著船連續撐上去、流下來,整了幾個來回。看到老葉果真站到前艙搖搖晃晃、迎擊浪頭見世面哩!船太公說今兒行了——畢竟不算太年輕了,面頰、耳朵背后的汗水擦拭了好幾回,腦殼頂的汗珠子一灑一大把、沿著中間劉海處的黑黃白發絲。這個船太公果真累了、額頭上褐色斑塊也顯露出來,下了船就一屁股坐到我身旁卵石上,拒絕我的紙煙,摸出兩尺長竹桿桿的旱煙啪嗤啪嗤猛咂,煙頭的鐵鍋鍋紅一陣黃一陣,青白色煙霧一圈圈猛往上竄、又辛又辣。那個舵手、男人,連忙從后艙啥地方端出個筲箕筐,里面是焦黃色的一厚沓老旱煙片,個個都有蒲扇大。

老葉腿桿子濕漉漉的,上衣的下擺淡灰色變成了鐵灰色,但看她還有點兒意猶未盡地站到岸邊,兩只眼睛還是安放在河里。迎上去,我問你水性咋樣?老葉說我不會游泳——搞了半天,她和我都是旱鴨子!

洞河是匯入漢江的一條小河,得名于此的洞河區集鎮像漢江流域所有的具備碼頭的集鎮一樣,楊泗廟和漢劇戲樓少不了;楊泗廟供奉水神,當然是祈愿風調雨順、財源滾滾,據1989年10月三秦出版社出版的《紫陽縣志》記載,紫陽縣自明朝正德五年、即1510年設縣,至清朝乾隆年間,便是出產糧食不足以供給本縣需求;當地人氏用船只航運貿易,從漢口運回糧食、布匹、其它日用百貨,運出茶葉、桐油、中草藥材、農副產品等,以維護生計。如此,傳說中的水神楊泗自是大神得恭恭敬敬,所修筑的廟宇自是青磚大瓦、宏闊偉岸,也成為新中國建立后當地供銷社、糧站設立建設時的首選。商賈和船工在從紫陽縣境內的任河、瓦房店至湖北、江西的長途跋涉中,欣賞源于漢口、在漢江1577公里長的兩岸流域發根散葉的漢劇表演,便是風行的娛樂方式。漢劇戲樓沿著漢江曲曲彎彎珠璣般撒開,只是光彩有強有弱,往往在于此地碼頭吞吐量大小,生意火、客流多,江西館、黃州館、武昌館之類商貿生活一體化的會館應運而生,必然戲樓裝幀精美、欄桿柱頭棟梁時時刷桐油纏繞絲綢彩帛美輪美奐。

此時,由于安康電站開始蓄水,不久這里成為淹沒區,原來的單位學校、農宅人家都得遷往江北地勢高的新址。

楊世芳工作的供銷社,似在曾經的楊泗廟里,那里高房大屋,的確裝著當時仍是緊俏的白糖、化肥、紙煙、煤油、布匹穩穩當當。她則住在后蓋的偏旁的木閣樓,進了屋感覺就是桌上、床邊書多,素雅、整潔,不愧是女孩子住的。先進門的老葉一把拿起桌上的一本《延河》,翻開看了又看,盯緊楊世芳說這楊世芳就是你?楊世芳有些害羞、但還是微微笑地點頭說是。老葉又從頭到腳上上下下打量面孔清秀、還顯得嬌小玲瓏的楊世芳,末了,說厲害了、小姑娘!

這期《延河》有楊世芳的小說《這山那山》。20幾歲沒成家的女性,小說登上省刊,在地方媒體工作的我知道,這在上個世紀80年代,全安康地區10個縣里,也只有三、五個人做得到,包括那些寫了一輩子的搞專業創作的。誰都知道,在當時翻過秦嶺、登上省刊,一定是文學作者齊齊矚目的大事件,作者“鯉魚跳龍門”,算是約定俗成的作家了;那些吃文學創作這碗飯的老同志,評職稱拿中級拿副高,憑此都多了一個硬件哩!

“其實,寶雞上學時就在《延河》和陜西日報發過散文哩......”楊世芳輕輕地說了句。聽到的人卻感覺聲音巨大,畢竟這是個賣茶缸涼鞋賣牙膏賣山楂片紅糖水果糖的供銷社的職工。雖然楊世芳說她是搞財務,但小小年紀卻有這般手藝、又在這么個又坐火車、又坐船的聽都沒聽過的地方呆著,的的確確讓大家大吃一驚、然后又驚喜、又妒嫉了一場!

三

那時候和之后的六、七年,老葉誠如她的文章《白云一片去悠悠——紀念陳忠實去世一周年》里說“當時我真的沒有什么名氣,寫作水平很是一般般,我甚至拿不出一本像樣的厚重作品來”。在楊世芳的宿舍坐定后,我告訴老葉、老王,楊世芳的散文出名還要早:我大學畢業、參加工作的第二年、即1984年的春天,我陪倪嘉去安康地區招待所,看望來安康采風的青年作家賈平凹、和谷。進屋便看到賈平凹正攥著一沓報刊紙張比比劃劃,只聽到賈平凹說“你這散文寫得好哩、在安康也是拔尖的!”

他對面女孩就是楊世芳。這應該是我第一次見楊世芳,也是第一次聽到一名如日中天作家對當時尚在進步階段的年輕女子的如此褒獎。

賈平凹我認識早,1979年秋、大一時,他的《滿月兒》剛剛獲得1978年首屆全國短篇小說獎而聲名大振,故被馮有源、張書省老師邀約回母校給我們中文系七九級的講寫作課。當時賈平凹頭發不是很順溜的、有的亂,普通話說得別扭、聲音還特別小,估計是還有害羞的因素,畢竟是才“出道”么。他第一次來講課時,能坐133人的一號教室坐得滿滿,因為西北大學的文科生都以他為榮、把他與長詩《小草在歌唱》的作者、也是西北大學中文系畢業的著名詩人雷抒雁相提并論,所以聽課人多、得有大教室。可開講后,中后排的同學也只能聽個云里霧里,看得出他很是大聲地說,但聽不到就是聽不到,同班同學方英文忙給倒杯溫水送上去以示慰籍——無論如何、包括我在內的都很喜悅,總算見到了一尊大神、見到了賈平凹本人。至于他講了些啥不重要,當時我們自視為“天之驕子”、個個心比天高,個個都覺得自己更行,個個以為時辰一到定然一步登天、名滿天下......同學聽課時還傳遞小紙條,說賈平凹這個樣子,有點兒像甘肅那邊過來幫人割麥的麥客。我沒在紙條上留言,但深以為然,把賈平凹如此這般的“真人不露相”的印象寫給甘肅省的《青年晚報》發表了,還有讀者來信說好。1983年5月,我在今天《美文》的前身、當時叫《長安》的文學月刊畢業實習。《長安》當時租的是西安警備區招待所的半層房屋,早去晚歸,倒是沒有少見《長安》文學月刊散文組的賈平凹編輯和他牽著手、學會走路不久,扎著一根朝天辮的蹦蹦跳跳的賈淺淺哩!

文學不綴,造化弄人:賈平凹《秦腔》《老生》《山本》《暫坐》......《河山傳》連綿不絕、燦若珠璣。當年的黃毛丫頭賈淺淺的組詩《木槿花》在《詩刊》2019年第12期“青春詩會”上我也讀到,耳目一新。其中有這樣一首:

一直得到,也一直失去

我們一起想出的海現在遙遠了

你掌管的波濤接近平靜

時間里飛過的海鳥真實地

拍打著驚醒的夢

現在還不能關閉周圍的事物

往事中未完成的情愛,在記憶里艱難跋涉

也不只是現在

一起虛度的時光要藏進深海

月亮下墜,海螺爆裂

——純凈,哲思,喟嘆,這還是那個小不點兒小姑娘嗎?

賈淺淺在這組作品后面的隨筆里寫道:“不久前,在我讀《山本》的時候,有一天在校園散步,眼淚忽然就涌了出來。我是如此幸運,有這樣一位父親,他以數以百萬計字數的小說、散文、文論以及傳記讓我認知他,并領會他對歷史、天地自然、生命宇宙的理解和感悟。”

作為女兒的賈淺淺,固然是幸運的,而作為青年作家的楊世芳,其實也是幸運的——一個在莽莽荒漠奔突跋涉的人,有了清涼與方向;一個怒海無邊、孤舟飄曳的時辰,那束光明精彩絕倫又力大無窮......賈平凹言語少,分量重。1990年,楊世芳果然作為安康地區業余作者,第一個加入了陜西省作家協會,在人民日報、工人日報、農民日報、中國青年報的副刊,當時的主流刊物《丑小鴨》《開拓》《十月》《長江文藝》《作品》《特區文學》等發表了一系列作品。她的在全省和安康地區評選中的獲獎散文《美水》《金州霧》《漿粑饃》,在好長時期里、都為人津津樂道。她本人先后被調往紫陽縣文化館、安康學院中文系和深圳報業集團供職。

四

在洞河游山逛景的兩天里,老葉、老王沒少跟我說詩歌,還一本正經地說想請教我。這是人家的寬厚、謙恭和高尚,這我還是清楚。想了想,把在這前一年的1986年第6期《長安》上刊發的我的詩歌《陜南女》,拿出來背了一遍、應應景:

陜南女

一江水都喂你

臉蛋眸子還有山歌 都是

水靈靈的 水靈靈的

總也干涸不了楚楚的娟美

白晝 從我案牘《飛鳥集》汩汩走過

夜晚 總是夢 濕漉漉的雨季

那在柿子樹林探頭探腦 抑或

擠擠眉眼 在山桃花上含蓄的是你么

去吧 那里山很高很大 像我

賈平凹的《紫陽城記》忘了我只為你

你不介意

你能在漫山遍野中叫我哥哥 不許扭扭捏捏

再把我胸脯擂得山響

比山還威猛

威猛得越過漢江越過秦嶺越過記憶的巍峨了

替我聽教授們喋喋不休的《美學》

還是關關雎鳩的什么什么

還是把心撩撥得亮亮

把情放飛得悠悠揚揚

唱一支采茶歌 不一定是成方圓

再疊成月牙船 搖呀搖

總是清冽冽地看著你 看著我

.....紫陽女子的窈窕娟美作為陜南的地域標簽,《紫陽城記》說了許多;這首《陜南女》算是點綴、尤其是現在身臨其境,看到了紫陽的地、紫陽的人。

在洞河告別時,老葉還是一往深情地把楊世芳看了又看,非要把楊世芳羞得低下了頭。有短的稿子寄給我啊、老葉還對楊世芳反復叮嚀,很是愛憐。去紫陽縣城的火車上,老葉說別叫我葉主任,我比你大幾歲,喊我老葉吧、這個副刊部主任官大得很嗎?好,我一口答應。老葉又問,我說那次《香溪》收到的來稿中,楊世芳的散文,周曉云、金靜兩人的詩歌,都寫得挺好,她們都是紫陽縣人,又都是20來歲的姑娘家,于是編輯了她們的作品,臨時起意為《紫陽三女子作品小輯》、每人文后附有個人工作單位和簡歷;這期報紙出來后果然格外引人注目,一時間“紫陽三女子”在安康深入人心哩!哦,老葉顯然來了興趣,說你讓他們也多給我們投稿。這個“他們”,我理解指“紫陽三女子”,還包括有安康本地的其他文學愛好者吧。

老葉他們返回西安不久,陜西工人報文學副刊刊發了一整版的“安康作者作品專輯”,里面果然有“紫陽三女子”的作品。也有一篇我的短文《新居》,說的是我家遷入單位分配的新房子時,面對新環境、新事物我的諸多感悟。

陳敏,男,1993年加入中國作協,獲陜西省作協組詩獎、《星星》征文獎、中國記協、中國報紙副刊研究會金獎及一、二等獎35項;陜西旅游出版社出版《藍星星》《金月亮》《這方天空》《我們》作品集;作品發表于文匯報、文藝報、人民日報、陽光、西部、延河、綠風、星星、當代、當代·詩歌、詩刊等,代表詩作女兒紅、茶鄉、陜南、大漢江分別收錄于《白河縣志》《安康縣志》《星星抒情詩精選》,多次被西安晚報、陜西日報、陜西電視臺評論介紹,并收入《21世紀的中國詩歌》一書,中、英文對照在美國出版發行。

2001年主編80余萬字《安康作家優秀作品選》,中國作協副主席陳忠實題詞“群星燦爛”以嘉勉;《安康作家優秀作品選》書名,由著名作家賈平凹題寫。

陜西省白河縣人,祖籍安康市同心村二組;1979年由白河縣水泥廠考入西北大學中文系,曾任安康市首屆作協副主席兼秘書長,市社科專業職稱主任評委,安康日報高級編輯。